弘扬三大精神 奋力建成支点丨青砖镌烽火 均郧房县委旧址的红色记忆

弘扬三大精神 奋力建成支点丨青砖镌烽火 均郧房县委旧址的红色记忆

十堰广电讯(全媒体记者 叶旭升 王逸雯 通讯员 任紫薇)中原突围是中国革命战争史上的重要转折点,它以迎击国民党军发动全面内战的首战壮举,揭开了全国解放战争的序幕。在茅箭区茅塔乡东沟村的群山中,一栋始建于清嘉庆十九年的四合院,历经百年风霜,无声地见证着那段烽火岁月。

近日,记者来到茅箭区茅塔乡东沟村,找到了东沟开明乡绅周宗裔的祖宅,这一座具有江南特色风格的建筑建设于明清时期,在1946年中原突围战役期间,这里也被设为了是均郧房县委县政府。

苍翠山岩脚下,这座灰瓦白墙的重叠四合院,至今仍透着不凡气势。穿过门楼步入大院,仿佛能触摸到革命者往昔的峥嵘岁月。

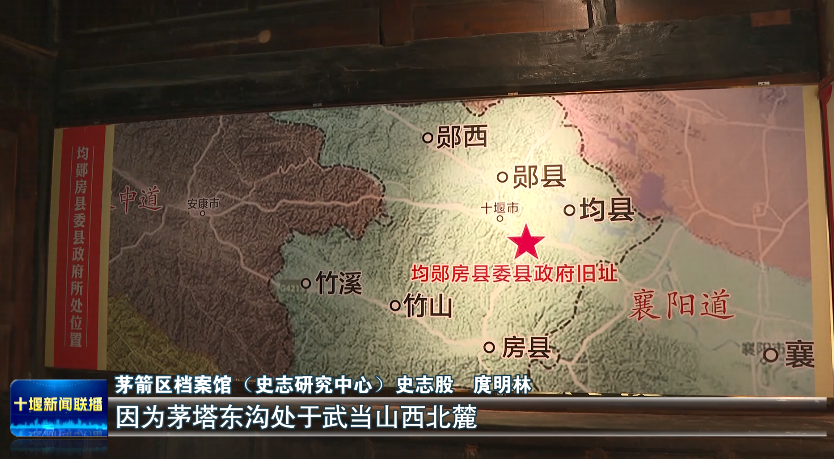

茅箭区档案馆(史志研究中心)史志股庹明林介绍,一方面,1946年中原南路突围部队,先期到达东沟村,茅塔东沟处于武当山西北麓,山高林密便于隐蔽,易守难攻,并且是连接均郧房三县交通要道;另一方面,1931年,贺龙率领红三军在茅塔东沟,打土豪、分田地,播下革命火种,积累了很好的群众基础,所以在这里建设均郧房县委县政府。

建立根据地需确立办公地点。当时南路突围部队在敌人“清剿”下游击作战,居无定所。开明乡绅周宗裔主动腾出祖宅部分房屋为部队作为办公用,然后利用个人关系给部队建立了一个信息交通运输通道。

周宗裔曾就读湖北省立十一中学,受杨献珍进步思想影响,对共产党有一定认识,他放下疑虑坚定支持革命队伍。

中原突围鄂西北历史纪念馆讲解员沈楠琳说,周宗裔曾经冒着生命危险到黄龙采购电池,因为怕被敌人发现后找到部队所在地,所以他到多家商户分批购买带电池的手电筒,并在山上度过一夜,等到第二天才返家,把电池取出来交给部队。

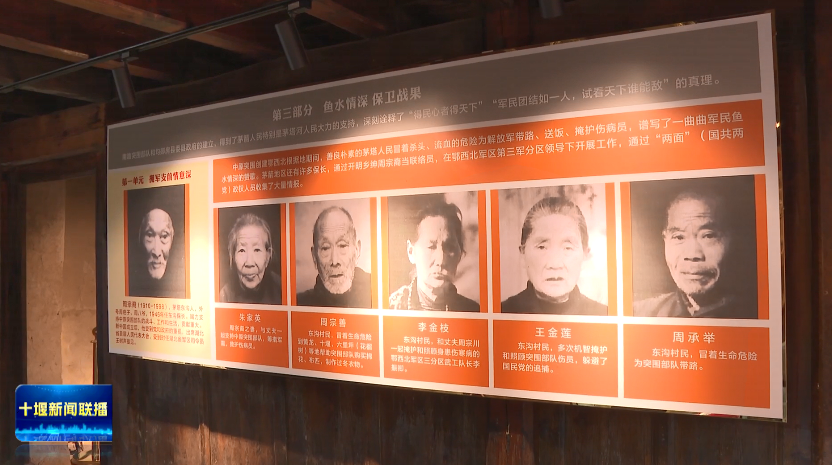

不仅是开明乡绅,纪律严明的新四军,在东沟还受到当地百姓们的踊跃支持。

沈楠琳说,当年新四军来的时候正值秋季收稻谷的时候,当时,百姓只看到他们身穿军装,并不清楚是哪支队伍,了解新四军是当初的红军后,还看到他们帮助大家去农田里干活,把稻谷收到百姓家中,连一顿饭都没吃就走了,百姓们就发现这是一支真心实意为百姓好的队伍,所以才倾其所有来帮助部队。

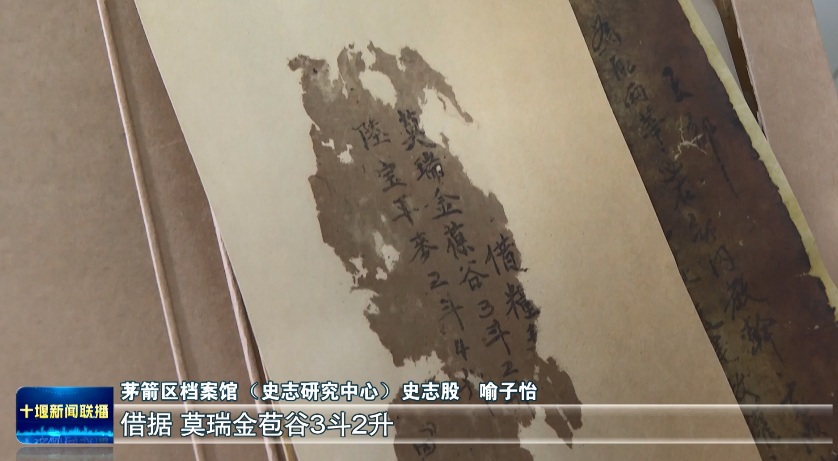

据茅箭区档案馆(史志研究中心)史志股喻子怡介绍,在档案馆内还收藏着7张借据,这些借据是从老百姓手里征集来的,也是新四军留下的“宝贝”。借据上写着:“借据,莫瑞金苞谷三斗两升, 陆宝平麦两斗四升。” 当年战争爆发时至寒冬,战士们缺衣少食,连生存都十分困难,东沟老百姓为了支援部队,自己紧衣缩食,把家里的衣物粮食都支援给了部队,但是新四军有着不拿群众一针一线的纪律, 因此每收受一次物资,就留下一份借据,但新中国成立后,老百姓并没有按着借据去兑换,可以看出大家都是发自内心拥护战士支持革命。

在当地军民携手共建下,周家大院不仅是均郧房县委县政府驻地,还一度成为武当地委、军分区乃至王树声的指挥中心,地位举足轻重。1946年农历九月十六,国民党疯狂“清剿”东沟。为掩护机关和主力转移,军民浴血抵抗,许多战士英勇牺牲。这一战持续14个小时,从天未亮就已经打响,打完仗之后,山上被炸得面目全非,成了光秃秃一片。

在东沟革命烈士陵园,这里共有168个台阶,而这个数字也是代表着长眠于此的革命烈士的人数,他们当中仅有36名烈士留下了姓名,其中年龄最大的31岁,年龄最小仅18岁,还有很多未留下姓名的无名英雄。

青山处处埋忠骨。如今,东沟这片红色热土吸引着众多访客追寻足迹,感悟历史。漫山红杜鹃间,先烈的热血与精神已深植于这片土地,他们的故事与功勋必将永世传扬……

编辑:姜鹏

原创作品,未经许可禁止转载