冠心病治疗新希望——植入无痕,让血管重获“自由”,告别“金属心”!

冠心病治疗新希望——植入无痕,让血管重获“自由”,告别“金属心”!

十堰广电讯(全媒体记者 龚亮 通讯员 马婷婷)喜讯!近日,十堰市人民医院心血管内科一病区冠脉介入团队完成医院首例冠状动脉生物可吸收支架植入。手术过程顺利,患者术后恢复良好,标志着这一冠脉无植入新技术正式纳入该院心血管疾病诊疗的常规项目,为冠心病患者,尤其是年轻患者提供更先进、更人性化的治疗选择。

案例回顾:年轻患者的“心”困扰

31岁的黄先生(化名)在运动时突发胸痛,伴呼吸困难,休息后虽能缓解,但症状令人担忧。在十堰市人民医院门诊行冠脉CTA检查后,结果提示其前降支存在重度狭窄。面对可能植入永久性金属支架,年轻的黄先生顾虑重重。了解到“生物可吸收支架”这一前沿技术后,他怀揣希望来到医院心血管内科一病区赵继先主任医师的门诊寻求帮助。

专家解读:技术革新,带来“心”选择

赵继先主任介绍:“随着‘介入无植入’理念在冠心病治疗领域的深入,冠脉介入技术日益丰富。相比传统金属支架,生物可吸收支架为患者,特别是担心体内永久存留异物的年轻患者,提供了更优选择。它主要适用于血管条件合适、对金属过敏或有心理顾虑、以及需保留后续治疗空间的患者。”经过对黄先生病情及CTA检查的全面评估,赵主任认为他符合生物可吸收支架植入条件,这为黄先生一家带来了新的曙光。

手术纪实:精准施术,无痕守护

在完善术前准备后,由沈俊和张焕鑫两位博士领衔的冠脉介入团队,为黄先生实施了冠状动脉造影+血管内超声检查(IVUS)+冠状动脉球囊扩张成形术+冠状动脉生物可吸收支架置入术,手术过程流畅,精准植入一枚可吸收支架。术后复查显示支架贴壁完美,原狭窄病变完全解除,血管恢复自然形态。黄先生症状迅速缓解,术后第三天即满意出院。家属感激之情溢于言表:“谢谢你们!他现在终于放下心理负担,喜笑颜开了!”

【专家科普】生物可吸收支架:冠脉介入的“第四次革命”

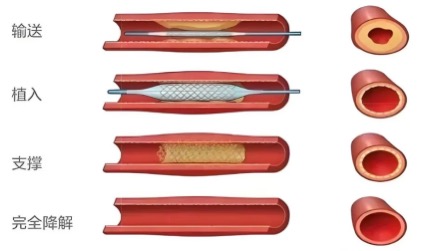

据沈俊博士介绍,生物可吸收支架是冠心病介入治疗的新一代技术突破,生物可吸收支架采用高分子材料制成,在完成“血管支撑使命”后,2-3年内将逐步降解为水和二氧化碳被人体自然代谢,实现“血管无残留、功能再恢复”的突破性优势。避免了传统金属支架的永久存留和长期维护,达到冠脉介入治疗真正的“微创、无痕”的预期效果。

可吸收支架有严格的适应症,目前适用于血管弹性较好、钙化不严重的冠心病患者。其次,植入可吸收支架处无较大分支血管存在的冠心病患者。另外,血管大小均一,头尾落差小,病变局限的冠心病患者。最后,年轻患者,避免终身携带金属支架。

编辑:林静娴